Antonio Orihuela, Las sin amo. Escritoras olvidadas y silenciadas de los años treinta. Madrid: La Oveja Roja. ISBN: 978-84-16227-66-2. 466 páginas.

Ainhoa Jiménez Díaz

26/06/2025

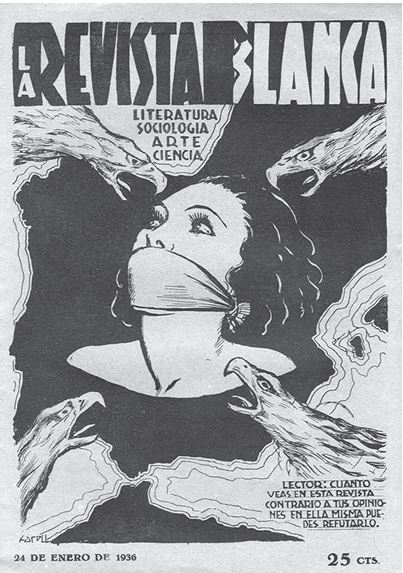

Todos conocemos la obra de la Generación del 27, esa nómina de autores —el masculino no tiene un sentido genérico aquí— a los que, según cuenta la leyenda, les unió el hecho de acudir al homenaje del tercer centenario de la muerte de Góngora, aunque su cohesión como grupo tenía más que ver con su clase social, un entorno cultural compartido y la voluntad de la historiografía franquista de incluir en el canon las obras de una serie de autores sin tener que utilizar un membrete como Generación de la República. Hemos estudiado también, generalmente años después y no con la misma profusión, la obra de Las Sinsombrero, otro grupo de autoras con anécdota incluida. Con la recuperación de esta serie de artistas, todas ellas pertenecientes a la alta burguesía, se estableció el relato de que se había solucionado ese sesgo de género claramente existente en la adscripción generacional; pero no por ello se trata de una etiqueta menos homogeneizadora del panorama artístico-social español, ya que siguen quedándose fuera las mayorías trabajadoras y, sobre todo, los y las proletarias que entendían que su emancipación iba más allá de los cotos que le ponía la institucionalidad y el feminismo burgueses. Con esta premisa comienza el libro de Antonio Orihuela, un auténtico ejercicio de memoria de toda una relación de autoras, la mayoría de ideas libertarias, que tampoco se olvida de reconstruir el circuito editorial de corte popular durante la década de los 20 y de los 30 del siglo pasado. Así pues, el historiador onubense, siguiendo la estela de ensayos como La república de los libros, de Gonzalo Santonja, dibuja el panorama cultural español y las transformaciones que experimenta la industria editorial durante las primeras décadas del siglo XX, especialmente a través de las llamadas editoriales de avanzada, entre las que se encuentran Ediciones Oriente o Ediciones Cenit, y colecciones como La Novela Proletaria, La Novela Política, La Novela Social, Biblioteca Acracia, La Novela Roja o La Novela Ideal. Esta última fue una creación de La Revista Blanca, editorial ácrata en cuyas publicaciones se centra el libro de Orihuela, no sin antes dejar patente la importancia que para los anarquistas tenía la educación de las masas trabajadoras y la concepción que tenían del arte como una herramienta al servicio de la transformación social. «No novelas cerebrales ni literarias en el sentido de escribir frases bellas sin trama ni sentimiento. Pasión, ideas y sencillez pedimos. Solo de esta suerte interesaremos a los lectores», toda una declaración de intenciones este parlamento que aparece en la contracubierta de uno de los números de La Revista Blanca y que Orihuela recoge en su estudio. De esta forma, 224 Ainhoa Jiménez Díaz las obras que formaron parte de la colección La Novela Ideal imitaban el formato popular de la novela de folletín, de extensión breve y corte realista, aunque no por ello estaban faltas de tramas elaboradas, intertextos y profundas reflexiones sociales y políticas que interpelaban directamente a sus lectores. Ángela Gaupera, Regina Opisso, María Solà, Margarita Amador, Adá Martí, Celia Morales o Federica Montseny son algunas de las autoras que publicaron sus novelas en esta colección anarquista y a quienes Antonio Orihuela otorga todo el protagonismo en este libro, ya que hablan con voz propia a través de sus escritos en la parte central y más extensa del mismo, de acuerdo con una ordenación temática. Así, se realiza una exploración de aquellas cuestiones sobre las que estas autoras escribieron en sus novelas, pero también en su obra más ensayística como en el caso de Federica Montseny, en relación con el contexto histórico en que les había tocado vivir, marcado por la dictadura de Primo de Rivera primero y por la proclamación de la Segunda República después, así como por la intensa combatividad social de ese periodo. Desde el anticlericalismo a temas como la ley del divorcio, el amor libre, la violencia de género o la emancipación de las mujeres, pasando por la educación, el arte, la homosexualidad, la dialéctica entre el campo y la ciudad, el colonialismo y la guerra, la lucha de clases, el insurreccionalismo, la acción directa o las experiencias revolucionarias como la de la Comuna de Asturias en el 34, son algunas de las inquietudes que aparecen reflejadas en las novelas de estas autoras de gran compromiso social. Es preciso señalar también la gran cantidad de enfoques con los que estos temas aparecen, lejos de cualquier visión monolítica y homogeneizadora. En primer lugar, porque a medida que pasan los años y queda atrás la censura del gobierno dictatorial, también las autoras van adquiriendo una mayor conciencia social. De forma que cuestiones como el retrato de las relaciones amorosas en la trama van abandonando, a medida que entramos en la década de los 30, ciertos elementos propios de la ideología patriarcal con los que contaba al comienzo del período, como el juicio negativo de la conducta sexual de algunos personajes femeninos, la todopoderosa capacidad redentora del amor o el segundo plano en el que aparecen las mujeres en las tramas de carácter político. En segundo lugar, porque no todas las autoras, aunque siguieran un ideal libertario, profesaban las mismas ideas. Caso paradigmático de este hecho son, como retrata Orihuela, las posiciones con respecto a los caminos para la emancipación de la humanidad de carácter más individualista propios de Federica Montseny, en contraposición con un enfoque más colectivo encarnado por las impulsoras de Mujeres Libres, como Lucía Sánchez Saornil. 225 Reseñas El estudio cierra con una reflexión acerca del borrado de la historia de la literatura de aquellas obras, autores y sobre todo autoras que, con una conciencia crítica y una voluntad superadora, cuestionaron el sistema capitalista y sus violencias. Una amnesia con causas políticas que se contrapone con la recuperación de la obra de esta larga serie de escritoras anarquistas del primer tercio del siglo XX que tiene como colofón un anexo en el que también se dan detalles biográficos generales, en esa voluntad que permea todo el libro de que no vuelvan a ser olvidadas. «Imaginar otro mundo también implica conocer las experiencias revolucionarias previas, las prácticas políticas y estéticas que alumbraron un porvenir y una historia diferente» escribe Antonio Orihuela en las últimas páginas de su ensayo, dejando claro no solo la importancia de hacer memoria sino el para qué. Esta es, sin lugar a dudas, la parte más valiosa del estudio que reseñamos, la conformación de un prolijo corpus literario de autoras y obras de inclinación libertaria. Si bien pueden echarse en falta, en medio del mar de ejemplos extraídos directamente de las propias obras, partes más analíticas que relacionen más profundamente ciertos elementos literarios que aparecen en las mismas con la situación histórica en la que se enmarcan y los debates políticos de la época en el seno del movimiento obrero en general y del anarquismo en particular, lo cierto es que este ensayo constituye una indispensable primera piedra sobre la que edificar investigaciones futuras, un ejercicio de memoria dirigido a la construcción del porvenir, a la transformación social.

Ainhoa Jiménez Díaz