El 21 de octubre del 2000 se exhumaron por primera vez en España con método científico restos de víctimas de la represión franquista

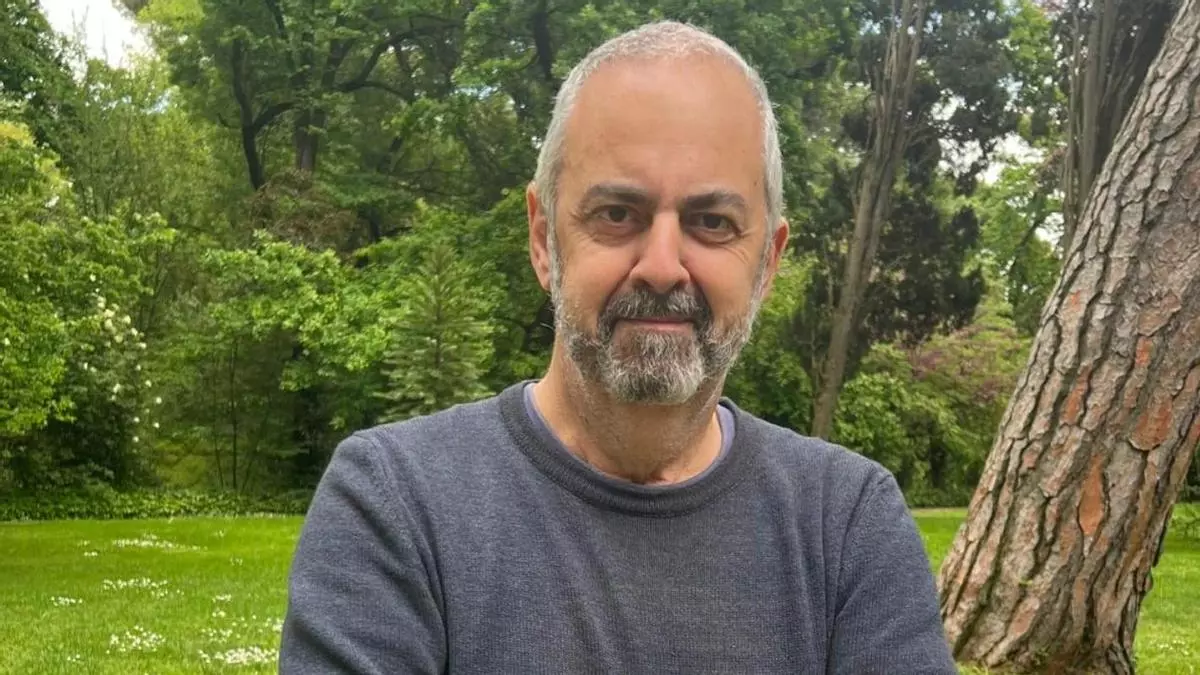

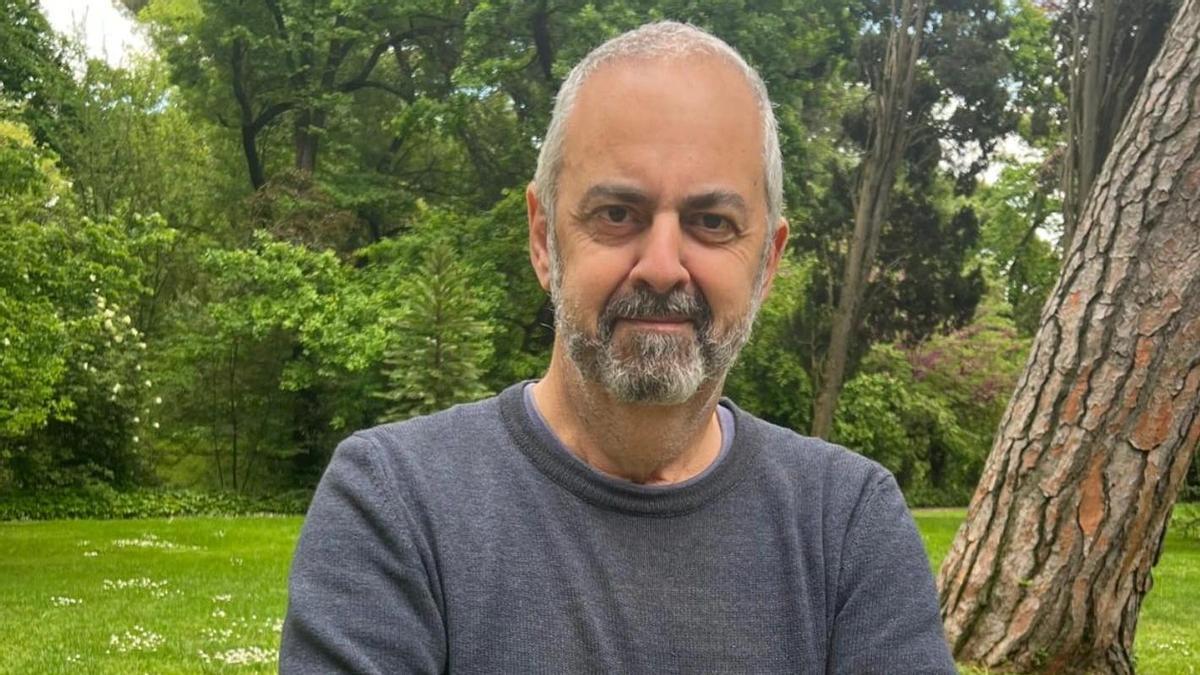

“Cuando identificamos a mi abuelo fue una forma de cerrar un círculo de dolor que había permanecido abierto durante más de sesenta años”, recuerda Silva,

La mañana del 21 de octubre del 2000, en una ladera a las afueras de Priaranza del Bierzo (León), un puñado de familiares, arqueólogos y vecinos rompió el silencio de seis décadas al abrir una fosa común. Por primera vez en España se exhumaron con método científico los restos de víctimas de la represión franquista. Hasta entonces, muchas fosas se habían abierto con una azada, un pico y una pala, sin herramientas forenses ni posibilidad de identificación, solo para llevar los restos al cementerio.

Un cuarto de siglo después, la historia de aquella exhumación —la de uno de ‘Los Trece de Priaranza’, Emilio Silva Faba, asesinado en 1936— sigue marcando el movimiento por la memoria. Su nieto, Emilio Silva, quien encabezó esa primera excavación y es presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), recuerda en conversación con infoLibre cómo fueron esos primeros pasos y qué desafíos permanecen en un país donde la memoria, según Silva, aún se disputa en las aulas, en las familias y, sobre todo, en las instituciones.

¿Cómo empezó a investigar la desaparición de su abuelo después de tantos años?

En 1999 dejé mi trabajo de periodista para escribir una novela y empecé a viajar al Bierzo, la tierra de mi familia, para hablar con gente mayor y recopilar historias de la guerra y la posguerra. Un día quedé con Arsenio Marcos, un amigo de mi padre y antiguo preso político que había pasado por la cárcel en 1962. Fuimos a visitar a un conocido suyo y, por la tarde, en medio de una conversación surgió el nombre de mi abuelo. Yo le conté lo poco que sabía y que lo habían matado en 1936. De repente, me contestó con total naturalidad, que creía saber dónde estaba enterrado.

Fuimos hasta el pueblo y, preguntando a los vecinos, un paisano nos señaló el lugar exacto de la fosa. Aquel instante fue como abrir una puerta cerrada durante más de sesenta años. A los pocos días escribí un artículo en La Crónica de León titulado Mi abuelo también fue un desaparecido. Lo firmé con mi nombre y dejé mi teléfono al final.

¿Qué le contaban en casa sobre él?

Sabía que había sido militante de Izquierda Republicana, que había escrito en prensa y que lo asesinaron los falangistas, pero todo con mucha discreción. Si mi padre me contaba algo, me pedía que no lo repitiera fuera y mi abuela jamás habló de él. Murió en 1997 sin contar nada, ni cómo se conocieron, ni cómo fue su vida, ni cómo murió. Si en alguna conversación mi padre y sus hermanos se acercaban a esos tiempos, mi abuela daba un golpe en la mesa y todos sabían que había que cambiar de tema.

¿Cómo surgió la iniciativa de hacer la exhumación de manera científica?

En el artículo de La Crónica de León dejé mi teléfono y me llamó un arqueólogo, Julio Vidal. Su madre era del pueblo de la fosa y de niño pasaba por allí sabiendo que había muertos. Se ofreció a excavar con su pareja y un grupo de arqueólogos y antropólogos forenses. Antes hubo exhumaciones en los 70 hechas por familias sin técnicas, por valentía. En Priaranza supimos, por ejemplo, que faltaba un cuerpo porque una familia lo había recuperado en 1936 poco después de que fueran fusilados.

¿Por qué cree que tardó tanto en instaurarse este método en España cuando en otros países como Chile estaba muy asentado?

Fue una decisión política. En España hubo una voluntad deliberada de no mirar hacia adentro. Durante años, el Estado se interesó más por las desapariciones de otros países que por las propias. El Congreso y el Senado, por ejemplo, llegaron a crear comisiones para investigar la desaparición de súbditos españoles en América Latina, en países como Argentina o Chile, mientras aquí seguían miles de cuerpos en las cunetas. La justicia española fue incluso capaz de detener a Pinochet en Londres, pero nunca ha abierto una investigación judicial sobre los crímenes del franquismo. Y luego estuvo el miedo. En los años 70 hubo gente muy valiente que, sin medios técnicos ni apoyo institucional, exhumó fosas con un pico y una azada. Pero tras el golpe del 23F, aquel intento de sacar los cuerpos se frenó en seco.

¿Creía en ese momento que la exhumación de su abuelo iba a iniciar un camino para la reconstrucción de la memoria en España?

No nos dimos cuenta realmente de la dimensión del problema hasta el verano de 2002, cuando organizamos un campo internacional de trabajo con voluntarios y voluntarias de nueve países distintos para realizar tres exhumaciones en la provincia de León y tuvo cierta visibilidad mediática. De repente empezaron a llamarnos de todas partes. Ese verano pasaba entre cinco y seis horas diarias hablando por teléfono con familiares que querían saber si podíamos ayudarles a encontrar a su abuelo, su padre o su hermano.

Ahí comprendimos que lo que habíamos hecho en Priaranza no era una excepción, sino el inicio de un movimiento. En 2002 cargué en mi coche los primeros 64 casos documentados y los llevé hasta Ginebra para entregarlos al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU.

¿Qué supone que una familia encuentre a un desaparecido y acabe con esa duda?

Yo soy nieto de un desaparecido y, de algún modo, hijo de un trauma. Mi padre dejó la escuela con diez años, nunca volvió a un aula y eso te marca, te educa y te atraviesa sin que te des cuenta. Cuando creces con alguien que ha vivido algo así, también heredas sus silencios y sus miedos. En mi casa, el dolor estaba siempre ahí, aunque no se nombrara. Por eso, cuando encontramos la fosa e identificamos genéticamente a mi abuelo, aquello fue una forma de cerrar un círculo de dolor que había permanecido abierto durante más de sesenta años.

Para mis tías y para mi padre fue una reparación emocional enorme. No borró sus infancias truncadas ni las décadas de silencio, pero les permitió poner nombre y lugar a una ausencia, llevar a su padre junto a su madre, compartir un duelo que durante toda su vida les había sido negado. En ese momento entendí que recuperar los restos no solo tiene un valor simbólico.

¿Sigue existiendo ese temor o resistencia que lleva a las familias a no buscar a sus desaparecidos?

Es curioso que la mayoría de quienes se vinculan a la asociación no son las propias familias a las que hemos ayudado. Interpreto que hay un resquemor, una herida que aún supura. Muchas familias salen a la vida pública para resolver su caso, pero después vuelven al silencio. Es comprensible porque durante décadas nadie les ofreció protección ni justicia

En el mundo rural ese miedo se multiplica. En los pueblos todos saben quién fue el que delató, quién disparó, quién se quedó con la casa o con las tierras del vecino, pero se calla. Hay una especie de pacto tácito de silencio, una conciencia colectiva de que abrir la boca puede alterar los equilibrios heredados.

¿Qué opinión le merecen los intentos de PP y Vox de tumbar las leyes sobre memoria?

La pelea de la derecha ya no está tanto en las exhumaciones. Saben que van a ocurrir fuera de los juzgados. Como no se va a investigar a los asesinos ni se les va a juzgar, ahora su batalla es simbólica y cultural. Buscan declarar bienes de interés cultural a monumentos que exaltan ese pasado y disputar el relato en las escuelas para mantener una idea benévola del franquismo.

Por ello, no es casual que haya jóvenes fantaseando con dictaduras como solución, aunque en el caso de muchos es pura ignorancia sobre lo que significa vivir sin libertades. Cuando voy a institutos a hablar de memoria, les pregunto a los estudiantes si se imaginan cómo sería vivir en una dictadura. Les digo que lo primero que haría un régimen autoritario sería quitarles el móvil de las manos y prohibir el 95% de los contenidos que consumen en Internet.

¿Qué desafíos tiene todavía por delante la lucha por la memoria en España?

El gran desafío es que la lucha por la memoria ocurra en la Justicia y en las escuelas, pero los juzgados están cerrados para las víctimas del franquismo. Nosotros hemos tenido que irnos hasta Argentina para denunciar los crímenes del franquismo porque en España los juzgados estaban cerrados para las víctimas. En 2010 pusimos allí la primera denuncia y todavía hoy esa causa, a miles de kilómetros, es la única abierta en el mundo contra los crímenes franquistas.

Aquí, en cambio, la Ley de Amnistía de 1977 sigue impidiendo que se investigue, pese a que los tratados internacionales firmados por España dicen que estos crímenes no prescriben jamás. Por eso digo que cada día que pasa sin justicia es, en realidad, una prolongación de la desaparición.