La historia se escribe para el futuro: los años del hambre

Jaume Claret

15/09/2025

La historia se escribe para el futuro: “los años del hambre” | Conversacion sobre Historia

La coincidente fascinación en etapa escolar por la historia por parte de futuros dictadores como Adolf Hitler o Francisco Franco, y su uso como herramienta de legitimación y adoctrinamiento por regímenes autocráticos no desacreditan la disciplina en conjunto, sino más bien un determinado enfoque y unos usos tanto espurios como sesgados. Frente a la lista de reyes y caudillos, los relatos de batallas y (supuesta) alta política y la acumulación de fechas y aniversarios, hay otra manera de hacer historia, más atenta a los procesos, a la mezcla de sociedad y cultura y a un protagonismo coral y diverso.

Lo ejemplificó en 1999 el desaparecido Josep Fontana (Barcelona, 1931-2018) en su Enseñar historia con una guerra civil por medio (Crítica), donde recuperaba la excepcional figura y la trágica muerte del maestro republicano Daniel G. Linacero (1903-1936) para, a continuación, reproducir una edición facsímil de su maravilloso Mi primer libro de historia (1933), contraponiéndolo al nacionalcatólico Manual de Historia de España (1939). Algunas de aquellas reflexiones del historiador barcelonés se podrán volver a leer en un próximo libro conformado por textos suyos sobre el franquismo, segundo volumen de una colección impulsada por la Cátedra Josep Fontana, fruto de la colaboración entre la Universitat Pompeu Fabra y la Diputación de Barcelona, y comenzada este año con una selección sobre la Segunda República, con prólogo y curadoría a cargo de Gonzalo Pontón.

En esta misma concepción militante de la historia hay que situar también a Carlo Greppi (Turín, 1982) de quién Eumo nos acerca su —sí, empieza con una programática minúscula— històries que no fan la Història. A partir de una genealogía de grandes nombres de la disciplina —Edward H. Carr, Enzo Traverso, Marc Bloch, Luciano Canfora, Eric J. Hobsbawm, Carlo Ginzburg o Natalie Zemon Davis— y de referentes a medio camino entre la ficción y la no ficción —Jorge Semprún, Antonio Scurati, Eduardo Galeano, Ivan Jablonka, Javier Cercas, Wu Ming o Emmanuel Carrère—, construye un atractivo y accesible ensayo. Aunque, de momento, solo está disponible en traducción catalana a cargo de Eloi Creus, el historiador italiano no es un desconocido para el lector en castellano, pues puede hallar El hombre que salvó a Primo Levi (Crítica, 2023, traducción de Lara Cortés) y, desde Argentina, ya se anuncia la próxima traducción de Figlia mia (2025). Si en el primero reconstruía la vida de Lorenzo Perrone (1904-1952), un hombre justo y anónimo; en el segundo rescata del olvido a la desaparecida argentina hija de italianos Franca Jarach (1957-1976), asesinada por la dictadura militar.

Capaz de combinar la práctica de sus investigaciones sobre gente normal con la teórica reflexión sobre el oficio, Greppi quiere incidir socialmente, consciente de que «una ciutadania que coneix poc la història –ni el contingut ni el mètode– és tendencialment més manipulable: fins i tot se li pot fer creure que les nacions existeixen per naturalesa». De aquí la relevancia de los buenos profesionales, de disponer de las mejores historiadoras e historiadores posibles. Como escribía en su previo La storia ci salverà (2020): «non esiste oggettività, non esiste equidistanza, nella storia. Esiste solo onestà intellettuale […] quello che muove ogni persona che si guarda indietro è il querer andare avanti. Attraverso la storia noi gridiamo a grande voce chi siamo, e cosa vogliamo diventare».

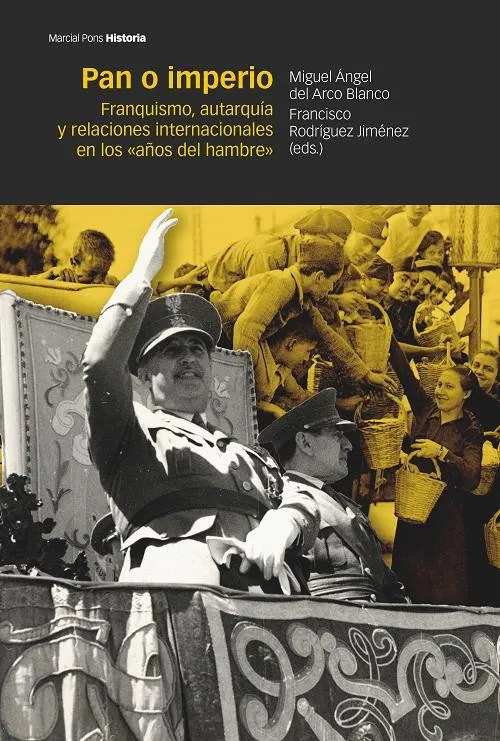

Exactamente en esta misma intersección hay que situar al catedrático Miguel Ángel del Arco Blanco (Granada, 1978) que este septiembre protagoniza doblemente la mesa de novedades. Por un lado, presenta el colectivo Pan o imperio. Franquismo, autarquía y relaciones internacionales en los «años del hambre» (Marcial Pons), coeditado con el profesor de la Universidad de Extremadura Francisco J. Rodríguez Jiménez (Badajoz, 1980) y centrado en las dinámicas internacionales del Nuevo Régimen. Por el otro, publica una obra mayor, en su trayectoria y en la bibliografía española: La hambruna española.

Greppi y Del Arco coinciden en una misma mirada especialmente sensible a dar voz a los olvidados por la historia y a rescatar para el relato general aquello que el poder había difamado, escondido o manipulado. Y, a la vez, comparten un método en el cual la exigencia metodológica se acompaña de una honestidad ciudadana, situándose al abrigo de los grandes nombres de la disciplina.

La declaración de intenciones del granadino resulta el mejor ejemplo de esta convergencia: «Esta obra también se ha escrito para el futuro, como en el fondo debe serlo cualquier libro de historia. Habla de una hambruna que sucedió hace décadas, pero en el fondo se ocupa de por qué las hambrunas aparecen, cómo tienen lugar, quiénes sueño sus víctimas y qué resultados provocan. Y de cómo son silenciadas y negadas por el poder. Estas fueron y son crímenes contra la humanidad que forman parte de nuestra historia más oscura, de nuestro presente más terrible. Tras ellas se esconde la mando del ser humano, que entierra las vidas de seres sin nombre.»

Estos años del hambre —«los años de la jambre» en buen andaluz— hacen referencia a la inmediata posguerra de los primeros 40 del siglo XX y al repunte vivido en 1946. El libro se articula en cuatro grandes apartados que, a partir del conocimiento acumulado hasta ahora y de las investigaciones de toda una trayectoria investigadora, realiza un conjunto de aportaciones capitales, desmiente muchos lugares comunes neofranquistas, plantea un punto y aparte en el estudio del pasado reciente español y contextualiza aquellos acontecimientos en la historia europea. Sobre esto último, Del Arco nos advierte que «lo sucedido en la España franquista encaja a la perfección con lo acaecido en otros lugares. Las hambrunas son fenómenos que, cuando se manifiestan, son trágicamente repetitivos, por lo que se pueden identificar con facilidad sus características, sus orígenes y sus consecuencias».

El primer apartado es un contundente desmontaje de los mitos del franquismo: ni la destrucción de la guerra, ni las sanciones internacionales, ni la «pertinaz sequía», ni ninguna de las excusas propagandísticas justifican el impacto del hambre. A continuación, se caracteriza la «hambruna de la victoria» con los efectos demográficos y económicos sobre la población. Los primeros se tradujeron en un incremento de la mortandad y, sobre todo, de las enfermedades (del edema del hambre a la pelagra, pasando por el tifus y la tuberculosis), con una crudeza que combina datos y documentos con el testimonio literario y biográfico de sus contemporáneos. Los segundos toman las características del aumento del coste de la vida, marcado por la grieta entre vencedores y vencidos.

Ya solo estas dos primeras partes justifican el trabajo del autor y la atención del lector. Y, aun así, es en las dos partes finales donde La hambruna española acumula las mejores páginas. En la tercera, Del Arco se interesa por las políticas franquistas, tanto hacia adentro con la discriminación según el color político y las vicisitudes del racionamiento, como de cara a fuera donde un mal entendido orgullo nacional cerraba sus fronteras. «¿Qué hizo el régimen franquista frente a la hambruna?» La respuesta no cae en el maniqueísmo de imputar el hambre a la dictadura, pero sí su gestión como arma política. «No es posible explicar la postguerra sin tener presente el hambre, sin mirar a las políticas revanchistas que la dictadura impulsó tras el fin de la guerra civil […] En España el hambre que debilitó y liquidó a muchas personas no fue una consecuencia de la violencia, sino una forma de violencia en sí misma. Como veremos, el régimen franquista tomó decisiones que tuvieron un impacto en las vidas y en la salud de muchos españoles».

El pan de los vencidos

Finalmente, el libro se cierra con las reacciones y las estrategias de supervivencia. Aquí, el abanico social analizado cubre desde el famoso estraperlo y las diversas formas de delincuencia, hasta las redes de solidaridad, la creatividad de la cocina del hambre y las protestas a menudo articuladas desde el humor y el ingenio. Quizás hoy aquellos años han quedado desdibujados, limitados a algunas expresiones, comportamientos y platos de aprovechamiento. Ahora bien, el recuerdo rebrota: lo muestran recientes estudios genéticos, lo anuncian las estadísticas sobre el retorno de la malnutrición infantil y lo vemos episódicamente en diferentes rincones del planeta. Quizás cambian las geografías y los detalles concretos, pero la melodía se mantiene y, como vindican Greppi o Del Arco, la historia vuelve a hablarnos del futuro: «El pan de los vencidos era oscuro, duro, elaborado con derivados, y servido en el racionamiento. El de los vencedoras era dorado y tierno, de harina blanca, comprado a alto precio en el mercado negro».