VOLVEMOS A EL BOSQUE 20 O 21 AÑOS MAS TARDE.

TLN

20/06/2025

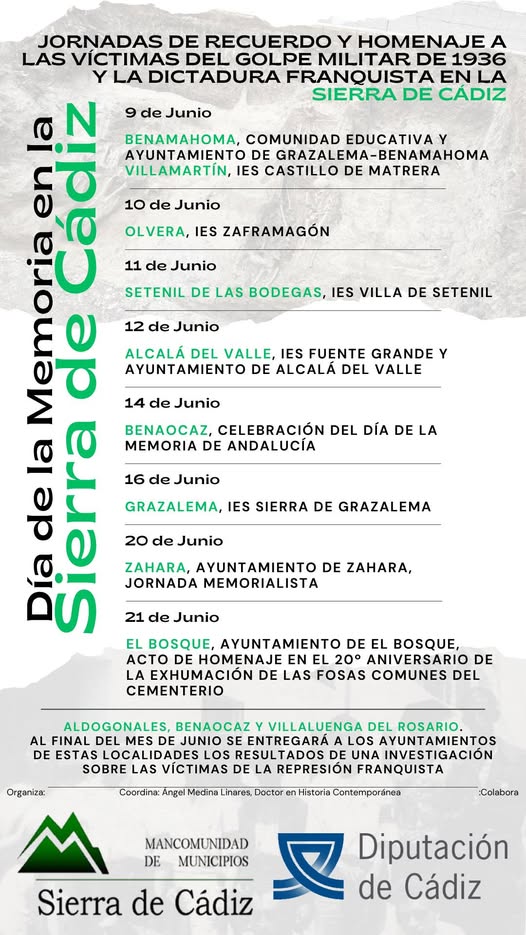

Cecilio Gordillo ha colocado en su Facebock la noticia de la cita mañana sábado en El Bosque. La primera exhumación realizada en Andalucía a raíz de la reaparición del Movimiento Memorialista.

Creemos que es un buen momento para recordar esta artículo de 2004.

Incluimos el informe preliminar de la intervención y el artículo publicado en la revista Almajar que se encuentran disponibles en la web.

LA FOSA DE EL BOSQUE

¿DE LA ESPERANZA AL DESENGAÑO?

Gonzalo Acosta y Cecilio Gordillo

Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía

Hace ya un año que asistimos en la Sierra de Cádiz a un proceso que, en bastantes aspectos,

es una historia que se viene repitiendo en muchos otros lugares. Pero también diríamos que

casi excepcional por cuanto que confirma una regla: aquella por la que la recuperación de la

memoria histórica es todavía una aspiración social insatisfecha, un derecho que encuentra

dificultades profundas entre los gobiernos (central, autonómico o municipal) que no acaban de

comprender lo que se debe hacer, a pesar de que en el plano de las declaraciones políticas

ya hay un ramillete de ellas que solo sirve para la autocomplacencia.

En todo caso, es un buen ejemplo que sirve tanto para narrar este fenómeno social del

despertar de la memoria, como para analizar los factores impulsores y retardadores que están

interviniendo en su efectiva recuperación en Andalucía.

El empeño de una familia de Ubrique

En el cementerio de El Bosque se dan cita gentes que saben historias de sus parientes con la

certeza de unos recuerdos transmitidos en voz baja, en la mesa de camilla o a la luz de la

lumbre, pero siempre al resguardo de lo que no debe ser dicho públicamente, aunque sea un

secreto a voces. Por el tiempo transcurrido, quienes toman las riendas de esta deuda

pendiente son de la tercera generación (nietos y nietas); las personas que protagonizaron los

hechos, voluntaria o involuntariamente, no pueden tener menos de 85 años, muy mayores ya;

la generación que le sigue ha vivido presa del silencio impuesto, del miedo en el cuerpo y de

la desconfianza, incluso después de 25 años de democracia, algo incomprensible. La

responsabilidad ha alcanzado, de forma inevitable, a la siguiente generación y no está

dispuesta a que siga sin resolverse cosas que son de dignidad y justicia.

En el cementerio de El Bosque se asiste a un hecho normal, como es la ampliación de sus

instalaciones, y que ésta se haga sobre un ‘vacío’, junto a la tapia sur. Pero el comienzo de

las obras desata todas las alarmas de quienes tienen la seguridad de que, en efecto, no se

trata de un ‘vacío’, sino del lugar de un enterramiento clandestino, fuera de toda regla y ritual, que ocupan personas asesinadas en aquellos años llamados de la guerra civil. Es el momento

de la acción, o ahora o nunca podremos dar satisfacción a esta deuda con nuestros mayores:

un entierro digno para el abuelo, junto a los suyos y que se sepa lo que pasó porque él fue un

hombre de bien. Esto es más o menos lo que pasó por las cabezas de los nietos de José

Bazán Viruez, fusilado siendo concejal del Ayuntamiento de Ubrique por Izquierda

Republicana. Su familia ha guardado todo lo que se puede guardar, algunas fotos y

documentos; el resto es memoria viva, más o menos callada, a veces susurrada entre los

suyos, o con otras personas de las que tienen la seguridad de callar, víctimas de la victoria

fascista, y del silencio, y del olvido.

Esta situación no es única, y procesos similares se han vivido en otros lugares. Hasta el punto

de que se va tejiendo una red invisible de personas con experiencias similares, algunas de las

cuales han creído necesario ponerlas en común, difundirlas. No era desconocida para los

nietos de Bazán la experiencia de Emilio Silva y Santiago Macías (Las fosas de Franco. Los

republicanos que el dictador dejó en las cunetas. Temas de Hoy, 2003), y eso les dio fuerza y

claridad de lo que debían hacer, más o menos, lo mismo: encontrar sus restos y darle digna

sepultura, junto a los suyos. Pronto descubrieron que no era necesario ir a El Bierzo (León),

que otras personas con idéntica sensibilidad estaban dispuestos en Andalucía a afrontar

colectivamente esta necesidad: la recuperación de la memoria empieza a ser un movimiento

social, y en la medida de sus posibilidades, un movimiento que va organizándose. En principio

eso permite, nada más y nada menos, que compartir (sentimientos, angustias, propuestas…),

apoyarse mutuamente, y también ser más eficaz en la acción.

En esos momentos, ante la inminente destrucción de la fosa por la pala excavadora, toda la

capacidad de movilizar los recursos disponibles tenían una única finalidad: paralizar las obras

de ampliación, conseguir una moratoria para poder establecer un procedimiento que

resolviera eso que encerraba el ‘vacío’, que no era sino otro enterramiento, el de ciudadanos

de los pueblos de alrededor. La fortuna hizo que conocieran a la persona que

involuntariamente hizo de sepulturero (José Vázquez, de 92 años), que vive todavía en el

propio pueblo y conserva la memoria prácticamente intacta. Superadas las primeras

reticencias, José acabó dando todo tipo de detalles, incluso un esquema gráfico, de aquellos

enterramientos, punto por punto confirmado por la investigación seguida posteriormente. Era

el argumento definitivo para que el Ayuntamiento no pudiera eludir su responsabilidad.

Otra circunstancia excepcional viene a coincidir en esas fechas. La iniciativa de la Consejería

de Justicia de la Junta de Andalucía para dotar a la Comunidad Autónoma de una normativa

específicamente dirigida a establecer procedimientos para asumir esta realidad. Su

elaboración era conocida por la Asociación, a la que aportó numerosas sugerencias, y abría

ciertas esperanzas para que pudiera desarrollarse un procedimiento ordenado y riguroso.

Finalmente fue aprobado el Decreto 334/2003, de 2 de diciembre (BOJA nº 236), que permitía

reclamar para El Bosque un procedimiento ejemplar, de experiencia piloto con valor

demostrativo, de coordinación, etc. Su puesta en práctica podría ser el acompañamiento

idóneo para dar credibilidad a una normativa que todavía debe superar dificultades de todo

tipo, porque en opinión de algunas personas este asunto todavía no está suficientemente

maduro (querrán decir que todavía no ha pasado bastante tiempo de silencio, ni de

democracia…). El empeño de la Asociación, y también de la administración, estaba centrado

en la necesidad de una intervención reglada como las que se producen de hecho en otras

circunstancias, de aquí que se insistiera en la participación, entre otros, de los arqueólogos

provinciales.

Después de idas y vueltas entre unos organismos y otros, la fosa de El Bosque inicia su

excavación por personal cualificado enviado por la Consejería de Cultura y una cuadrilla que

pone el Ayuntamiento. Incomprensiblemente la exhumación no se ha completado a pesar de

los acuerdos a los que se llegó entre los familiares, AMHyJA, ayuntamiento de El Bosque,

Consejería de Justicia y Consejería de Cultura en la puerta del cementerio de Ubrique. Faltan

la zona que corresponde, según los testimonios, a los naturales de Benamahoma, Prado del

Rey y Grazalema: una práctica habitual para que la desvinculación territorial contribuyera al

olvido. No obstante, sus resultados, tras dos meses de trabajo, pueden comprobarse en el

propio cementerio.

La intervención se ha llevado a cabo en el marco del Reglamento de Actividades

Arqueológicas (Decreto 168/2003, de 17 de junio), en la modalidad de intervención urgente,

siendo sus directores Virginia Pinto y Alfonso Pando. En los primeros niveles estratigráficos

han sido localizados algunos enterramientos recientes, más bien osarios o hueseras de restos

procedentes de la propia gestión del cementerio. Ello retrasa el proceso de excavación y se

puede adelantar que esta reutilización ha podido ser agente de alteración o destrucción de la

fosa objeto de la intervención. El indicio que vino a poner de manifiesto la posterior

localización de la primera fosa de la guerra civil es la presencia de abundante cal, muy

mezclada con nuevos restos. Los fragmentos aparecen muy deteriorados a causa de esas

incidencias posteriores, y la propia pala excavadora que afectó a esta fosa. En total se

determina que pertenecen a seis personas, aunque algunos restos están muy incompletos.

Una segunda fosa, de mayores dimensiones, contiene restos pertenecientes a siete personas,

igualmente muy alterados, y por la propia posición forzada de los cuerpos revela que fueron

arrojados de manera descontrolada, circunstancia que hace más difícil el reconocimiento de

las distintas partes anatómicas. Como en la fosa primera, los materiales asociados u objetos

personales son de escasa entidad (botones, hebillas, suelas de zapatos de llanta neumática).

Finalmente, interesa destacar en este breve relato, la movilización de los medios de

comunicación. Se podría preguntar por los motivos que hacen de un sucedido una noticia de

cierto alcance, pero en este caso hay que resaltar la notable receptividad de los medios por

las cuestiones relacionadas con la memoria histórica. También debemos analizarlo, pero

ahora solo queremos dejar constancia de la importante cobertura informativa, desde medios

locales hasta nacionales y de otros países, en la prensa, radio y televisión. En la base de

todas ellas está la disposición de familias y AMHyJA para colaborar con los medios, pero

también la labor consciente por registrar este proceso con medios propios (Pau Savall,

Fusilados, 2004).

Hasta aquí el relato, más o menos conocido, de la fosa de El Bosque. Interesa, sin embargo,

plantear una serie de cuestiones para la reflexión y el debate. La exhumación parcial de la

fosa de El Bosque ha servido para conocer esta historia con nombres y apellidos, pero

también para poner en conocimiento de la sociedad estas preocupaciones, que requieren un

debate serio, y las iniciativas que se están poniendo en marcha. Su valor añadido reside en

que es la primera vez que el Gobierno andaluz asume esta responsabilidad, después de las

negativas a intervenir en Lecrín y Órgiva, e incluso “recomendar” la paralización en Íllora

(Granada).

El interés por la memoria histórica

Cada vez son más frecuentes las noticias que aparecen en todos los medios de comunicación

relacionadas con la memoria. Son la expresión de una sociedad que es más consciente y

demanda, al menos, claridad sobre hechos de nuestro reciente pasado que han sido, y siguen

intentándolo, sistemáticamente silenciados, conscientemente ocultados, y sobre los que ha

predominado una interpretación sesgada e interesadamente tergiversada. La sociedad lo

sabe, y además no puede olvidar, son demasiados datos, vividos en carne propia, que

desmienten lo que está escrito en libros de textos y en la abundante bibliografía sobre la

guerra civil. Por primera vez empezamos a ser conscientes de que nos han negado el

conocimiento de nuestra historia, pero también de las consecuencias política de esta

desmemoria. De un interés estrictamente personal (recuperar los restos del abuelo o la

obtención de algún certificado necesario para la pensión de la abuela), y la falta de respuesta

organizada a estas demandas, por generalización, estamos poniendo en cuestión el

conocimiento de la historia contemporánea española, pero también la irresponsabilidad

política de una transición que ha pasado por alto tantos asuntos que no ha hecho sino

perpetuar la injusticia sobre quienes perdieron todo, incluso la vida, por defender la legalidad

republicana y los valores transformadores hacia una sociedad más igualitaria.

Pese a la difícil pero inevitable interacción de la sociedad civil con las instituciones y

estructuras políticas, hay que reafirmar la condición de movimiento social de todo este

fenómeno, en la medida que ha sido y sigue siendo en el seno de la propia ciudadanía donde

se ha generado esta preocupación y desde donde se han tomado iniciativas y realizado

acciones directas. En primer lugar, desde impulsos individuales o restringidos al ámbito

familiar o doméstico, y en un segundo momento con la ayuda de organizaciones que han

venido constituyéndose para socializar este tipo de experiencias, y buscar el apoyo mutuo

necesario para facilitar los largos procesos que comporta la recuperación de la memoria. En

ningún momento se ha debido este movimiento a una actuación política o administrativa ‘de

oficio’ por quienes tienen verdaderamente la responsabilidad en los diferentes ámbitos contra

los que la memoria se ha venido chocando (archivos, registros, cementerios, juzgados,

lugares sólo connotados en los silencios…). Ni siquiera los órganos directivos de las

organizaciones políticas y sindicales que más han sufrido esta represión, han escuchado a su

afiliación y simpatizantes, que no han entendido esta dejación con su propia memoria.

Tampoco la Universidad ha generado el conocimiento riguroso y objetivo que se le debe

suponer; es más, la Universidad no ha tenido el más mínimo interés por esta etapa de la

historia en sus múltiples facetas. De hecho la nueva bibliografía se caracteriza por

autoediciones o ediciones muy limitadas, realizadas con gran esfuerzo personal por

profesores de instituto, historiadores locales o curiosos, siempre al margen, y a veces en

contra, de la Universidad.

En el fondo subyace un sentimiento común, el de la necesaria reparación moral de las

personas sobre las que ha recaído una cruel represión física y sicológica, hasta el punto de

desarticular a miles de familias y de someterlas a experiencias muy dolorosas. Aunque esté

alentada esta exigencia social por generaciones que no han vivido en primera persona esta

etapa de la historia, un sentido de dignidad y justicia está impulsando la necesidad de su

reparación.

El papel de la Administración

Las instituciones empiezan a reaccionar con algunas declaraciones políticas de cierto relieve,

aunque a veces se tiene la sospecha de que con ellas intentan cerrar este capítulo. En todo

caso se pone de manifiesto su insuficiencia a efectos prácticos. La demanda social va

adquiriendo una dimensión tal que no les quedará más remedio que tomar medidas de

carácter jurídico-administrativo para poder ser seriamente satisfecha. Alcanza al terreno de la

documentación y archivos, de los diferentes registros públicos que acreditan el paso por este

mundo de personas y de sus bienes; al de los derechos profesionales; el reconocimiento de la

nacionalidad, etc. Las administraciones se desenvuelven entre su incapacidad por la falta de

instrumentos asentados (quiero pero no puedo) y la demagogia (podría pero en el fondo no

quiero). En el contexto jurídico-administrativo actual es posible hacer mucho más de lo que se

hace, pero también es cierto que se necesita una nueva legalidad para evitar que lleguemos a

las más altas instancias judiciales con sentencias que no hacen sino poner de relieve,

efectivamente, las debilidades jurídicas de la actual situación. Son muchas las paradojas de

un sistema que ponen en evidencia las consecuencias de una transición que no ha llegado ni

a revisar las cuestiones que afectan a los derechos humanos más elementales. Por ejemplo,

seguir considerando que los tribunales que dictaron sentencias de muerte contra gente como

Joan Peiró (1940), Francisco Granado y Joaquín Delgado (1963) o Salvador Puig Antich

(1973) eran “órganos jurisdiccionales legales” lo que les impide la anulación de dichas

sentencias y, por tanto, la rehabilitación jurídica de quienes siguen teniendo la marca de

“desafectos al régimen” o “terroristas” (STC contra recurso de amparo nº 1606/1999).

En un contexto más cercano, la Junta de Andalucía, pese a las resoluciones parlamentarias y

los decretos de indemnizaciones (Decreto 1/2001,de 9 enero y 333/2003 de 2 de diciembre) o

el ya comentado Decreto 334, no acaba de creerse este asunto. El mismo Decreto y su

desarrollo (Orden de 30 de marzo de 2004, BOJA nº 74) tiene una orientación parcial (desde

la óptica y responsabilidades de la Consejería de Justicia) y contradictoria: por una parte,

admite públicamente que no está por la exhumación como procedimiento generalizado, pero

por otra compone un Comité Técnico en el que sólo tiene sentido si fuera ésta su principal

objetivo. Por el contrario, otro tipo de actividades sólo tiene un alcance adecuado si estuviera

más coordinada con algunas otras áreas de la administración: Cultura, Consejería que no

acaba de implicarse, se automargina y sólo a regañadientes atiende a casos como en El

Bosque; Gobernación o Presidencia.

Hay que reconocer, por tanto, una cierta sensibilidad (de algunas personas) que hace posible

algunas iniciativas de interés; pero también que falta una apuesta decidida por parte del

gobierno andaluz que es el que debería adoptar medidas efectivas de coordinación y

programación de actuaciones, que responda a esa política esbozada en las declaraciones del

Congreso, Parlamento y numeroso Ayuntamientos Pleno.

El debate de exhumación sí o no

Existen muchas modalidades represivas (el exilio, la cárcel, o los trabajos forzados, por citar

sólo los más directos), pero la situación de las personas desaparecidas (directamente

eliminadas, sin juicio que al menos dejara constancia documental) y las fosas comunes que

abundan en cunetas, barrancos o tapias, nos lleva a una de las cuestiones claves de este

proceso, como es también el caso de El Bosque. Y al final de todo, la cuestión es si procede o

no la exhumación y la identificación de los restos mediante pruebas como la del ADN. Se

invocan razones de todo tipo que dejan entrever que estamos ante la ‘prueba del algodón’, la

que permite calibrar el grado de firmeza o de calado de la recuperación de la memoria.

Suele ponerse por delante la opinión de los familiares (en muchos casos no los hay), lo

costoso de la operación, las incertidumbres que rodean unos hechos lejanos en el tiempo, etc.

En el fondo se está rehuyendo la cuestión, que resulta incómoda y perturba en lo más hondo

de nuestro cuerpo individual y social. Pero la exhumación de cadáveres es estrictamente

necesaria e incluso una responsabilidad administrativa de obligado cumplimiento. A nadie se

le ocurre enterrar a un familiar donde se le antoje por razones sentimentales o por ser el lugar

del fallecimiento (por ejemplo, el de un accidente de circulación). Simplemente está prohibido,

y la opinión de los familiares no cuenta para nada. Y si aparece casualmente un cadáver, hay

que dar parte y se personarán miembros de la guardia civil y los juzgados que dispondrán lo

que proceda. Esto es así y no puede ser de otra manera.

Pero la mentalidad social (es una forma de hablar, es la que mantienen los poderes político,

judicial, militar e incluso académico) ha establecido un estado de excepción, de suspensión de

derechos y obligaciones, cuando se trata, o se presume, que los muertos son de la guerra

civil. Entonces se aplican otras reglas, las de la inoportunidad, que para qué remover las

viejas rencillas del pasado, etc. Por qué esto es así tiene que ver, seguramente, con el

franquismo sociológico, el ‘atado y bien atado’, o las secuelas del pacto de silencio de la

transición (una estrategia política ya esbozada en los años sesenta bajo la forma de ‘gobierno

de concentración’). El caso es que rige la excepción en lo que debería ser normal y una

responsabilidad administrativa que, de oficio, actúe ante una realidad que se va

desprendiendo de los miedos. Hay cadáveres, muchos miles, que están fuera de los recintos

designados para ello, cuando se conozcan, hay que resolver esta irregularidad. Todo lo

demás es eludir la cuestión, hacer concesiones a una determinada forma de entender nuestra

historia, aquella que deja las cosas como están que es lo que se debió pactar. O lo que se

dedujo de aquel pacto, siendo más papista que el papa, llevando hasta extremos

inverosímiles tal supuesta necesidad de no abrir viejas heridas para fundamentar la nueva

democracia. Más inverosímil 25 años después.

La memoria recuperada pertenece a la esfera privada y pública

También en el propio seno de las asociaciones se da este debate, aunque se constata una

evolución en favor de la exhumación. Así como una tendencia a salir de la esfera

estrictamente privada (muchas fosas se exhumaron ‘por la cara’, sin esperar a nada ni a

nadie) para trascender hacia el acto social con un sentido más o menos reivindicativo, puesto

que con ello se expresa la recuperación de una dignidad (el de las personas enterradas) y

unos derechos (el de los familiares, de honrar a sus muertos) durante mucho tiempo

pisoteados. Tenemos muy claro que la voluntad, como los sentimientos, de las personas

afectadas están en el primer plano de las prioridades, y con ellas suele haber un proceso que

lleva hacia la socialización de sus propios sentimientos y a hacer públicos los significados de

un acto de recuperación de la memoria por cuanto supone de justicia, verdad y dignidad. Otra

cosa es prefijar una determinada ritualidad, como baremo para calificar si es o no suficiente en

cuanto a objetivos ‘políticos’.

Para nosotros, cualquier acto de recuperación adquiere significado y tiene valor en sí mismo,

por el mismo hecho de ejercer un derecho reprimido o silenciado durante mucho tiempo,

incluso si sólo responde a una íntima necesidad que así queda satisfecha. Esta ha sido la

primera motivación, la de quienes precisamente han tenido que recorrer un camino en

soledad, precisamente, provocado por unas determinadas condiciones sociopoliticas. Su

extensión, la suma de casos, está posibilitando ese fenómeno social denominado de

recuperación de la memoria histórica, y del asociacionismo que facilita su labor. En sí mismo

eso ya es un hecho con dimensión política, aunque no necesariamente tiene que moverse en

las coordenadas de quienes deciden qué es político y qué no. Es más, de esta manera se

cuestiona y denuncia a los ‘políticos’ que con su pasividad, cuando no complicidad, han

contribuido al silencio vergonzoso a que ha estado sometido los sentimientos de las familias

que perdieron la guerra. ¿Pueden ellos decir, sin avergonzarse, que las familias que no

cumplen con determinado ritual no tienen responsabilidad política, cuando precisamente ellos

han sido responsables de, al menos, la inacción por superar este déficit democrático que

vivimos?. Ningún partido u organización, salvo honrosas excepciones debido más a concretas

personas, ha hecho lo suficiente para no tener que callar ante esta demanda social, sino más

bien para tener que reconocer su parte de responsabilidad, a pesar de que algunos deben su

propia existencia a la memoria histórica colectiva. Autocrítica se llama.

Porque, si reclaman dimensión política, debían haber empezado por reclamarla ante sus

propios alcaldes, concejales y parlamentarios; por haber facilitado en sus respectivos ámbitos

de gestión los trabajos necesarios para el esclarecimiento de la verdad histórica (registros,

archivos, estudios…) y de la dignificación de quienes fueron maltratados por la dictadura

(hacer de los lugares del olvido, lugares de memoria). Pero sin esta actitud, qué pueden pedir

a las asociaciones y familiares, o es que no es suficiente hecho político el haber sensibilizado

a los ‘políticos’ de este asunto (¿la política es unidireccional?); o no es un acto político valiente

que, pese al olvido, se alce la voz para preguntarse no sólo por la guerra, la república o la

dictadura, sino también por la Transición política, aquella que amnistió a quienes cometieron

toda clase de delitos durante 40 años pero que nos hicieron creer que fue para sacar de las

cárceles a los antifranquistas. Qué paradoja!

La memoria como patrimonio colectivo.

El movimiento por la recuperación de la memoria histórica está demostrando, entre otras

cosas, que no está movido por ánimos revanchistas, ni siquiera oponiendo la ‘memoria roja’

frente a la ‘memoria azul’, o cuestionando las bases de la actual convivencia democrática

como marco para la resolución de los conflictos inherentes a toda sociedad.

Esta acción ciudadana reivindica lo negado durante tanto tiempo, y desarrolla un pensamiento

para que, frente a los lugares para el olvido, se construyan lugares para la memoria. Y,

evidentemente, de la memoria que representa valores que hoy suscribimos y que no son

precisamente los que encarnaron el franquismo, sus personajes y hechos. Éstos fueron

durante mucho tiempo y de forma absoluta los que presidieron calles, plazas y ciudades, que

es donde ha estado la verdadera asimetría entre la memoria ‘azul’ y la ‘roja’, por emplear una

terminología al uso, aunque desafortunada. Si hay que desterrar estos símbolos

definitivamente no es porque a través de ellos no se reconoce la historia, sino por que no

representan los valores de nuestra sociedad, ni la de sus aspiraciones; de ahí que la

alternativa no sea, simplemente, construir un monolito frente a una cruz de los caídos. Por

mucho que se haga desde la recuperación de la memoria histórica, nada puede ser

comparable a la todavía asimétrica relación con los recuerdos de otras concepciones.

Recuérdese, por ejemplo, por qué hay que admitir como normal la canonización (con

presencia incluida de responsables institucionales) como mártires de la fe de varios cientos

ya, y que ello no suponga ánimo revanchista, y sí cuando se trata de reconocer a hombres y

mujeres de todo el abanico ideológico de la etapa republicana.

Estamos, por el contrario, en una perspectiva más creativa, la que entiende la memoria como

patrimonio colectivo y no partidista; la memoria como recurso para la identidad y dignidad de

la sociedad andaluza; la memoria como factor de construcción de la historia social reciente

(no sólo de la República o la guerra civil, también de los procesos de cambios posteriores); la

dimensión participativa de la memoria a través de los propios protagonistas y su percepción

de los procesos. Y ya vamos teniendo algunas experiencias que nos confirman que esta es la

dirección que nos puede enriquecer como sociedad que mira al pasado para explicarse el

presente y proyectarse hacia el futuro.

Agosto de 2004

(Publicado en Almajar, nº 2, 2005, págs. 241-246)